Durante enero Juan Rulfo llegó a mí de muchas maneras. Lo escuchaba nombrar, leía sobre él, pensaba en él. Y claro que sí, porque este enero se cumplieron cuarenta años de su muerte: el 7 de enero de 1986, en la Ciudad de México. La cifra redonda y pública generó homenajes, relecturas, celebraciones. Llegué tarde a todo eso, pero aún así quise volver a Rulfo. O, mejor dicho, volver a Pedro Páramo. Y volver a Pedro Páramo es, inevitablemente, volver a mí.

La primera vez lo leí en segundo año. A comienzo de año, el profesor nos entregaba una lista de autores, obras y fechas de lectura. Ese año, en esa lista, figuraba el nombre de Juan Rulfo. Como todos los años, nos tocaba ir con mi mamá al Parque Rivadavia a buscar los libros usados. Ese ritual de la compra, el regreso a casa, anotar la fecha en la que debía tener leído el libro en la primera página me producía una felicidad y un entusiasmo que no siempre coincidían con el cumplimiento posterior.

Llegó la fecha de Pedro Páramo. Lo leí. No entendí nada. En clase me costaba seguir las conversaciones. No lograba comprender; me quedaba atrapada en la confusión. Abandoné los intentos y, aún escuchando, comencé a dibujar en los márgenes de la carpeta y a anotar algunas palabras sin mucho sentido en los bordes del libro.

Me acuerdo de casi todo lo leído durante mi secundaria. Me acuerdo de los detalles. Me acuerdo de los encuentros en los que se conversaba y debatía sobre la obra, pero de lo que más me acuerdo es de Pedro Páramo, de Comala, de las imágenes que construí en mi cabeza. Y me acuerdo no haber entendido nada.

Muchos años después, un jueves por la noche, en una de las aulas de Puán, cursando Literatura Latinoamericana II, Pedro Páramo volvió a aparecer en una lista. Volví al mismo libro: el comprado en 1993, roto, subrayado, con las hojas sueltas. Treinta años después, volví a leerlo.

Y entonces entendí.

No de golpe, no como una revelación, sino como una suma de capas que, finalmente, encajaban. Entendí el motivo por el que nos lo habían dado para leer: entendí el gesto de “volarnos la cabeza”. No estuve a la altura en ese momento; ahora sí podía ver qué hacía Rulfo con la literatura.

Y entendiendo eso, en este aniversario de la muerte de Rulfo, creo que volver a su obra es el mejor homenaje y es el mejor regalo que podemos hacernos como lectores, en especial, en momentos como estos.

Pedro Páramo dialoga con el regionalismo y mantiene un anclaje firme en la historia de México. La Revolución, el paisaje, la región de Jalisco aparecen como marcas de una forma de vida. Pero también es la historia de un cacique: Pedro Páramo, sus crímenes, sus abusos, la apropiación de tierras, la construcción de un latifundio sostenido sobre los cuerpos de otros y otras. Un poder ejercido sin mediaciones, donde los hombres y las mujeres se vuelven instrumentos.

Sin embargo, la novela no responde a los cánones del realismo, ni a los del indigenismo ni a los de la novela histórica de su época. Acá aparece «la magia» de esta obra. El realismo aspira a representar la realidad de manera objetiva. Supone transparencia expresiva, impersonalidad técnica, causalidad, progresión lineal. La realidad se organiza según el modelo positivista: causas y efectos, descripción minuciosa, predominio de lo material. Se opone al romanticismo, a la exaltación del yo y a toda ambigüedad. Produce tipos sociales, busca trascendencias universales, es didáctico, moralista, reformista. Explica, rellena baches, no deja cabos sueltos. El narrador omnisciente ordena el mundo y lo vuelve inteligible. Hay una sola interpretación posible.

Todo eso es desarmado en Pedro Páramo.

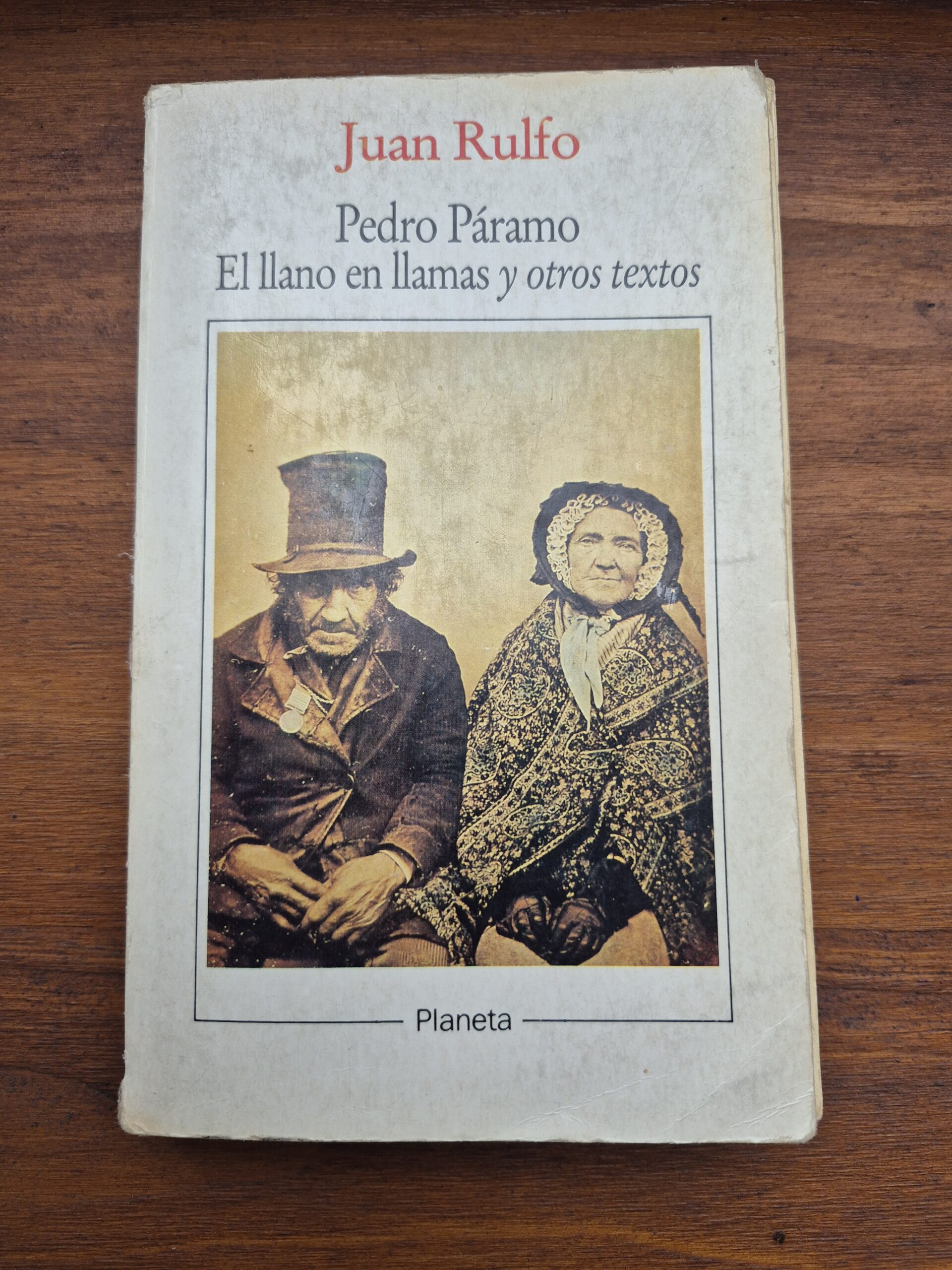

- Pedro Páramo

- Juan Rulfo fotógrafo

- Anciana. Década de 1950. Foto: Juan Rulfo

Juan Rulfo no renuncia a lo real. Comala remite a una región concreta y la historia de México atraviesa la novela. No rechaza la realidad, sí las convenciones realistas para representarla. Pedro Páramo busca otra forma de dar cuenta de lo real.

La linealidad se rompe mediante una narración fragmentaria que avanza y retrocede en el tiempo. Como lector, hay que recomponer constantemente lo que se lee. Incluso cuando parece haber un orden, aparecen grandes elipsis que no se explican.

Leer Pedro Páramo exige tolerar el silencio.

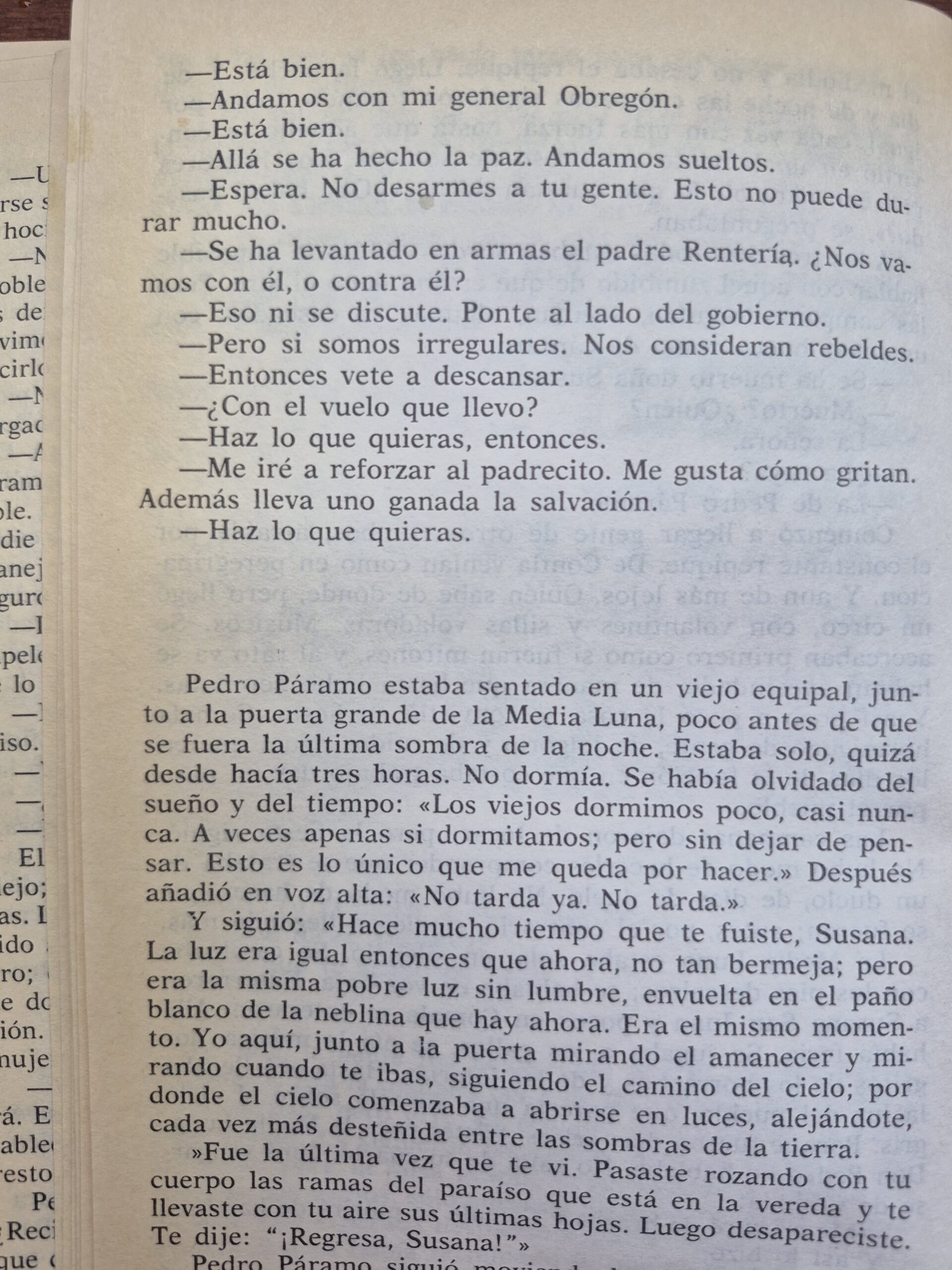

Incluso los procedimientos más clásicos del realismo se vuelven extraños. Hay un diálogo que condensa más de diez años de historia mexicana, pero aparece presentado con los guiones propios de la convención realista:

—Ahora somos carrancistas.

—Está bien.

—Andamos con mi general Obregón.

—Está bien.

—Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos.

—Espera. No desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho.

—Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos vamos con él, o contra él?

No es un diálogo en sentido estricto. Es una condensación histórica disfrazada de convención.

El texto no abandona la realidad, pero la aborda de un modo más hondo. No busca transparencia: exhibe sus procedimientos. Y esa opacidad produce efectos de verdad.

No es testimonio, aunque dialogue con él. La oposición entre verdad y ficción resulta insuficiente. Toda forma de conocimiento implica ficcionalización.

La novela tampoco trabaja el terror. Aunque conviven vivos y muertos, la muerte no irrumpe como amenaza: es cotidiana. Esa familiaridad remite a una concepción específicamente mexicana.

En Pedro Páramo, esos efectos aparecen en el ritmo, en la cadencia del habla, en la oralidad trabajada sin glosarios ni explicaciones. No hay mimetismo: hay procedimiento. Justamente ahí, en esa exhibición del artificio, donde la novela logra decir algo verdadero sobre una forma de vida, una historia de violencias que aún resuena.

Treinta años después entendí y corroboré, en especial, la importancia de la escuela al acercar a todos y todas la literatura que, de una u otra forma, “vuele la cabeza”.