El fin de semana pasado finalizó la exposición curada por Martín Huberman que se inauguró a principios de octubre en el espacio de arte experimental de Fundación Proa, en el marco de lo que fue la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires.

Esta muestra reunió obras fotográficas, objetos de diseño para espacios urbanos y estudios urbanísticos que ofrecían diversas miradas, momentos, sensaciones sobre las veredas porteñas.

El título de la exposición surge de aquellos carteles escritos a mano que, hace muchos años, coparon las calles porteñas. Estos carteles, atados a postes de luz o árboles, anunciaban: “PICA PICA. BAJADA CORDÓN” y estaban acompañados por un número de teléfono.

En la década del 50, la ampliación del parque automotor hizo que muchos vecinos de la ciudad diseñaran sus casas con garajes propios. En ese entonces, la totalidad de las veredas era de granito, comúnmente llamado “piedra”. Así surgieron los picapedreros, quienes picaban los cordones para construir rampas hacia las cocheras.

Hoy por hoy persiste la actividad (y los carteles) debido a que, en su mayoría, los cordones de las veredas en la Ciudad de Buenos Aires continúan luciendo el granito gris.

Martín Huberman dijo:

“La vereda es ante todo el primer espacio público, y en ella se desarrollan un sin fin de intermediaciones entre dominios técnicos, cívicos e individuales. Como organismo tecnocrático, es ahí donde se distribuyen infraestructuras de todo tipo, algunas a simple vista en sistemas aéreos y otras ocultas en tramas subterráneas, que sirven, conectan, integran, drenan o desagotan, de manera solapada y silenciosa gran parte de los fundamentos necesarios para el desarrollo de nuestro ser urbano. Como estructura social, es en la vereda que se producen y se suceden gran parte de nuestros actos cívicos, condensando relaciones vecinales, profesionales y hasta interespecies, que le dan verdadero carácter y densidad a nuestra ciudad”

FOTO1: Marcos Zimmermann. Sudestada. Costanera Norte, Buenos Aires, 1994

FOTO2: Marcos Zimmermann. Balaustrada. Costanera Norte, Buenos Aires, 1993

FOTO3: Marcos Zimmermann. Inundaciones. La Boca, Buenos Aires, 1993

La vereda como espacio público, habitado, vivido. La vereda en la que se caminó y camina, se salió a tomar mate, se jugo a la pelota, la escondida o al elástico. La vereda que es de todos y todas y que sería ideal que, tomo todo espacio público, fuese “tomado” por el pueblo.

Ignacio Coló. Serie Carritos de la Costanera, 2012

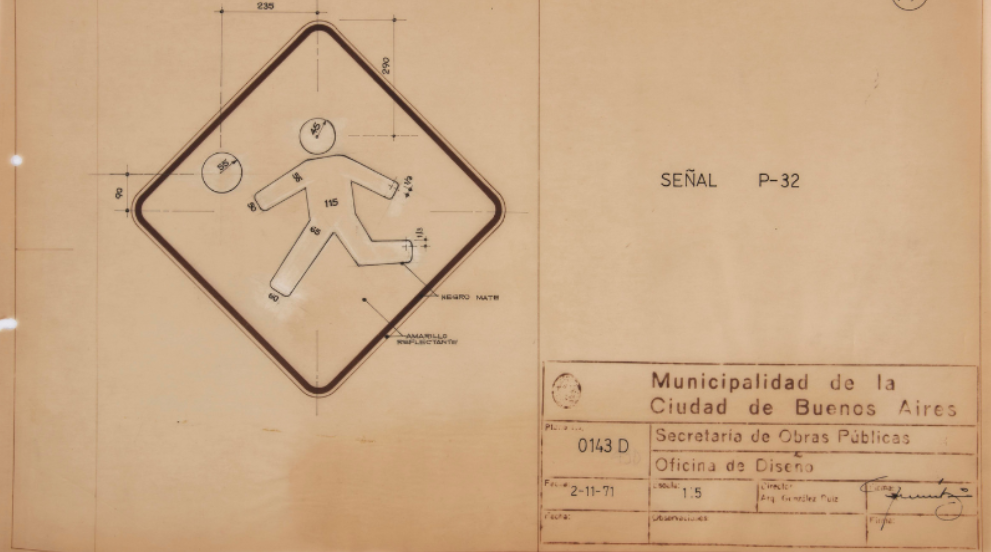

Guillermo González Ruiz y Ronald Shakespear – Plan visual de Buenos Aires, 1971-1972. Colección Fundación IDA

Copar la vereda y hacerla nuestra, como en aquella aguafuerte, decía Roberto Arlt

“Llegaron las noches de las sillas en la vereda; de las familias estancadas en las puertas de sus casas; llegaron, las noches del amor sentimental de “buenas noches, vecina”, el político e insinuante “¿cómo le va, don Pascual?”. Y don Pascual sonrie .y se atusa los “baffi”, que bien sabe por qué el mocito le pregunta cómo le va. Llegaron las noches… Yo no sé qué tienen estos barrios porteños tan tristes en el día bajo el sol, y tan lindos cuando la luna los recorre oblicuamente. Yo no sé qué tienen; que reos o inteligentes, vagos o activos, todos queremos este barrio con su jardín (sitio para la futura sala) y sus pebetas siempre iguales y siempre distintas, y sus viejos, siempre iguales y siempre distintos también. Encanto mafioso, dulzura mistonga, ilusión baratieri, ¡qué sé yo qué tienen todos estos barrios!; estos barrios porteños, largos, todos cortados con la misma tijera, todos semejantes con sus casitas atorrantas, sus jardines con la palmera al centro y unos yuyos semiflorecidos que aroman como si la noche reventara por ellos el apasionamiento que encierran las almas de la ciudad; almas que sólo saben el ritmo del tango y del “te quiero”. Fulería poética, eso y algo más (…)

Esto es el barrio porteño, barrio profundamente nuestro; barrio que todos, reos o inteligentes, llevamos metido en el tuétano como una brujería de encanto que no muere, que no morirá jamás. Y junto a una puerta, una silla. Silla donde reposa la vieja, silla donde reposa el “jovie”. Silla simbólica, silla que se corre treinta centímetros más hacia un costado cuando llega una visita que merece consideración, mientras que la madre o el padre dice: -Nena; traete otra silla. Silla cordial de la puerta de calle, de la vereda; silla de amistad, silla donde se consolida un prestigio de urbanidad ciudadana; silla que se le ofrece al “propietario de al lado”; silla que se ofrece al “joven” que es candidato para ennoviar; silla que la “nena” sonriendo y con modales de dueña de casa ofrece, para demostrar que es muy señorita; silla donde la noche del verano se estanca en una voluptuosa “linuya”, en una charla agradable, mientras “estrila la d’enfrente” o murmura “la de la esquina”…”

Se expusieron obras de Iván Breyter, Diana Cabeza, Ignacio Coló, Horacio Coppola, Facundo de Zuviría, Guillermo González Ruiz, Ronald Shakespear, Grupo Bondi, Daniela Mac Adden, Cristóbal Palma, RRAA.-Fernando Schapochnik, Martín Simonyan, Pedro Ignacio Yañez y Marcos Zimmermann.