Hay exposiciones que se miran y otras que se sienten como una conversación con el pasado. “Archivos de Infancia”, curada por Paula Doberti y Débora Kirnos en el Centro Cultural Paco Urondo, pertenece a esa segunda categoría: no sólo interpela la mirada, sino también la memoria. Ocho artistas —María Gil Araújo, María Eugenia Cairo, María Ceci, Mariana Jasovich, Laura Kuperman, Florencia Ramondetta, Patricia Rodríguez y Poty Urriza— se reúnen para pensar los territorios de las niñeces desde una sensibilidad adulta, femenina y política.

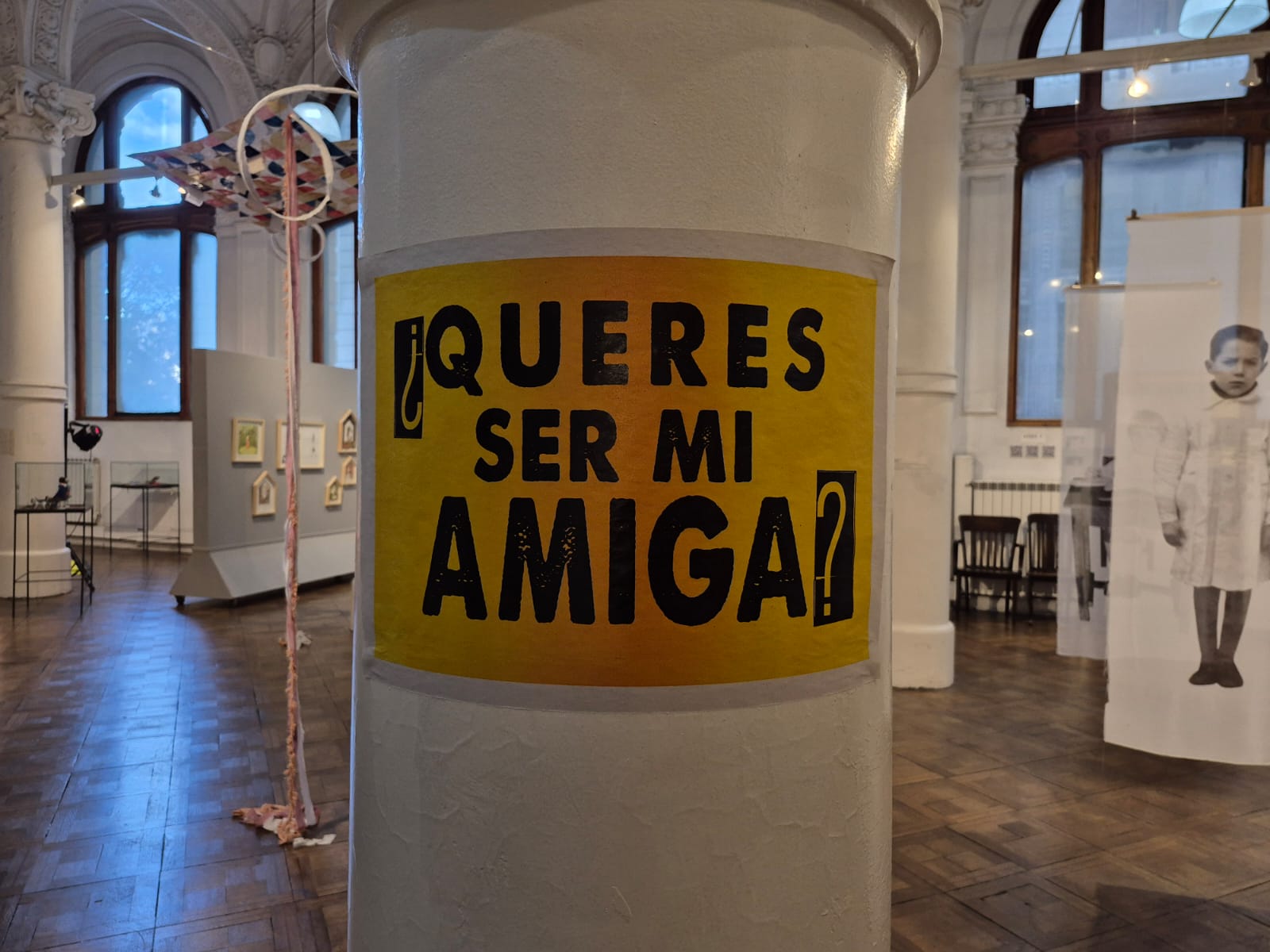

En una época en la que la infancia se reduce a una estadística o a un slogan, esta muestra propone una tarea más urgente: recuperar las huellas de lo que fuimos para comprender lo que aún podemos ser. A partir de archivos personales, familiares e institucionales, las artistas tejen un entramado que desarma los estereotipos de la niñez idealizada. Cada obra es una excavación afectiva, una manera de revisar los silencios y los mandatos que marcaron nuestras formas de crecer, aprender y jugar.

El recorrido se organiza en tres núcleos —el juego, la familia y la escuela—, pero no como categorías cerradas, sino como zonas de cruce entre lo íntimo y lo colectivo.

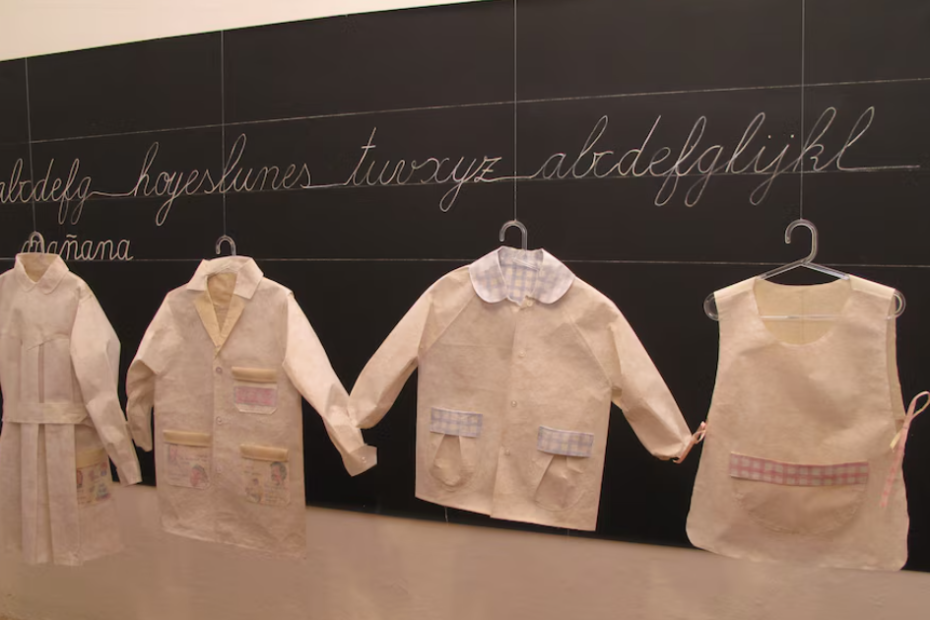

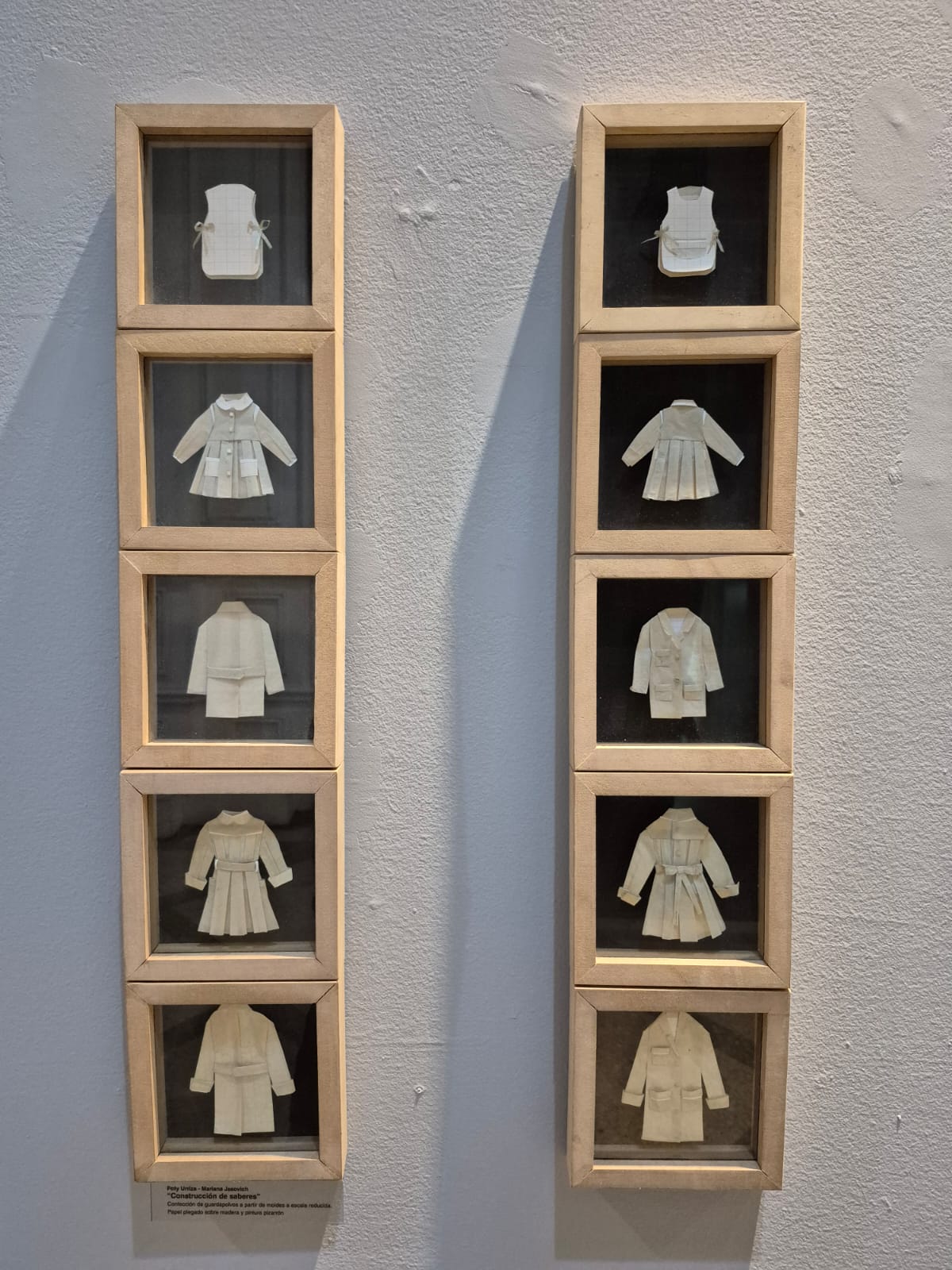

En el archivo escolar, los objetos, las libretas y las fotografías nos devuelven la imagen de una institución que forma, pero también disciplina. La escuela aparece como el primer laboratorio social: un espacio donde se aprenden los límites del cuerpo y del lenguaje, donde se moldean identidades y se ensayan las jerarquías que después se repiten en el mundo adulto.

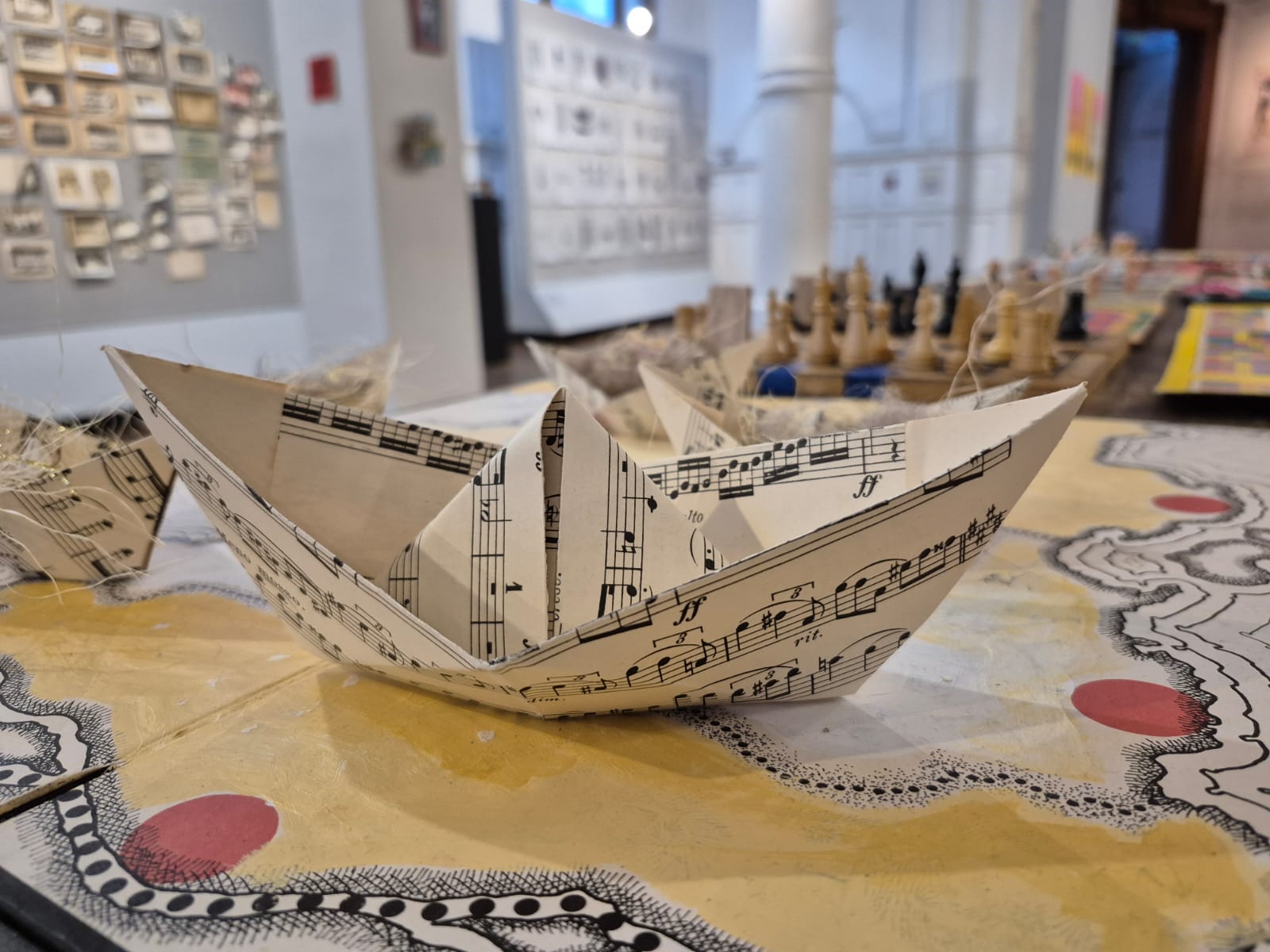

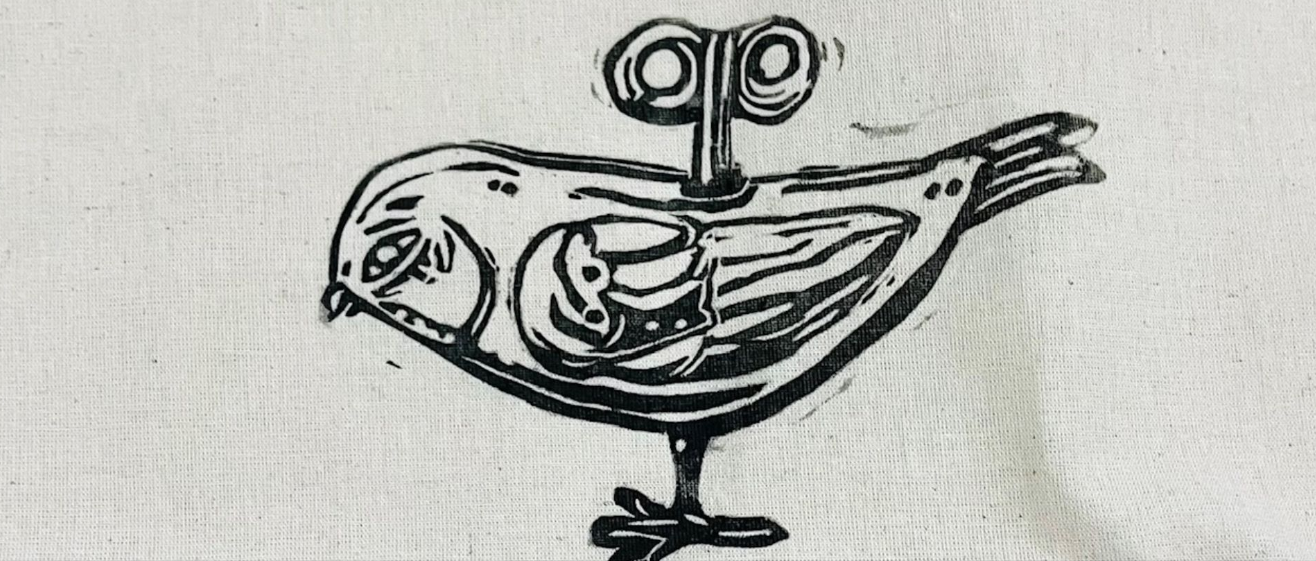

El archivo lúdico, por su parte, abre una puerta a la resistencia. Allí los juguetes, los peluches gastados, los juegos inventados en los márgenes, revelan que el acto de jugar no es una distracción, sino una forma de libertad. Jugar —nos recuerdan las artistas— fue siempre un modo de reinventar las reglas, de desafiar lo impuesto, de imaginar otros mundos posibles.

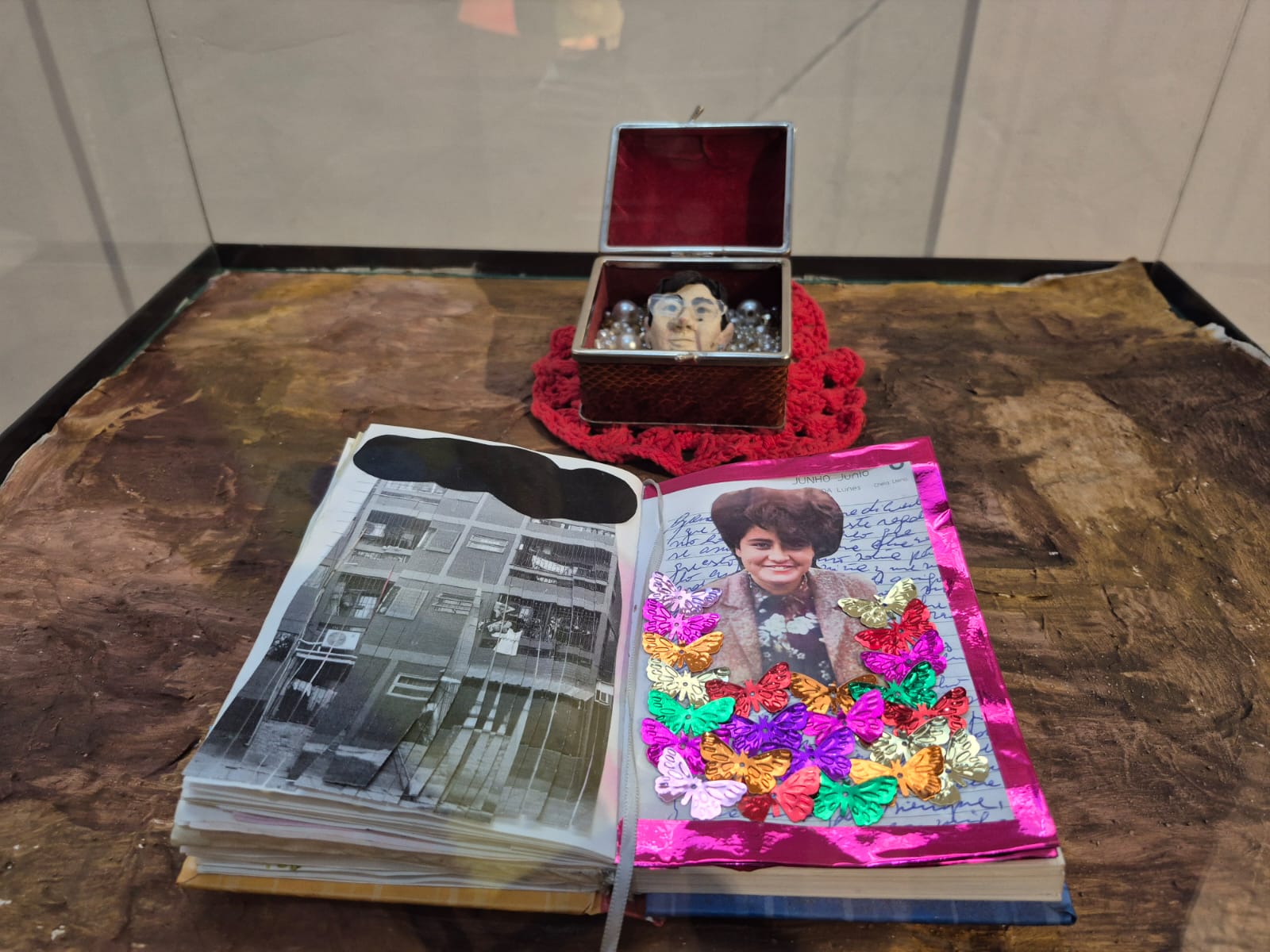

El archivo familiar es, quizá, el más conmovedor. Fotografías, retratos, cartas y objetos domésticos reconstruyen las genealogías del afecto y la ausencia. Las familias aparecen como territorios cambiantes, donde se heredan memorias y también silencios. En este núcleo, el arte se vuelve un lenguaje de cuidado: una manera de decir lo indecible, de abrazar lo que el tiempo o la historia institucional dejaron atrás.

Pero el verdadero pulso de “Archivos de Infancia” no está solo en sus materiales, sino en su gesto curatorial. Doberti y Kirnos proponen pensar los archivos como cuerpos vivos, como espacios donde la memoria no se conserva, sino que se activa. Frente al archivo rígido —el del Estado, el de la historia oficial—, este proyecto levanta un archivo blando, afectivo y reparador, capaz de construir comunidad a partir de la fragilidad.

En ese sentido, la muestra no se limita a narrar infancias pasadas: las convierte en un campo de disputa simbólica. Cada obra, cada fragmento, cada imagen, es una afirmación política de que el arte puede y debe intervenir en la memoria colectiva. Archivar, aquí, no significa acumular documentos, sino darles voz a los recuerdos que fueron marginados.

La infancia —nos dicen estas artistas— no es un lugar al que se vuelve, sino un territorio que se defiende. Y el arte, cuando se hace desde la memoria y el compromiso, puede ser la herramienta más poderosa para hacerlo. En tiempos de desmemoria y discursos de indiferencia, “Archivos de Infancia” nos recuerda que recordar también es actuar. Que cada archivo puede ser un gesto de resistencia, y que cada obra, en su fragilidad, guarda la fuerza de un futuro que todavía puede ser distinto.

Hasta el viernes 17/10 puede verse en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo – 25 de mayo 201

Foto de portada Construcción de saberes, de Poty Urriza – Mariana Jasovich