El 6 de enero pasado, en medio de mis vacaciones, leo un posteo acerca de un nuevo aniversario del natalicio de Osvaldo Soriano. Lo recuerdo con afecto, casi como un vínculo personal, de esos que se generan con autores o con periodistas que entran a las conversaciones que existen en casa. Un escritor que se comparte con amigos, que nos leemos algún fragmento porque eso que escribió es necesario que sea compartido, porque dijo algo que pensamos y, obviamente, lo dijo mejor que cualquiera de nosotros. Hoy, a veintisiete años de su fallecimiento, lo vuelvo a leer porque siempre es una buena propuesta, porque siempre está vigente y, simplemente, porque es Soriano.

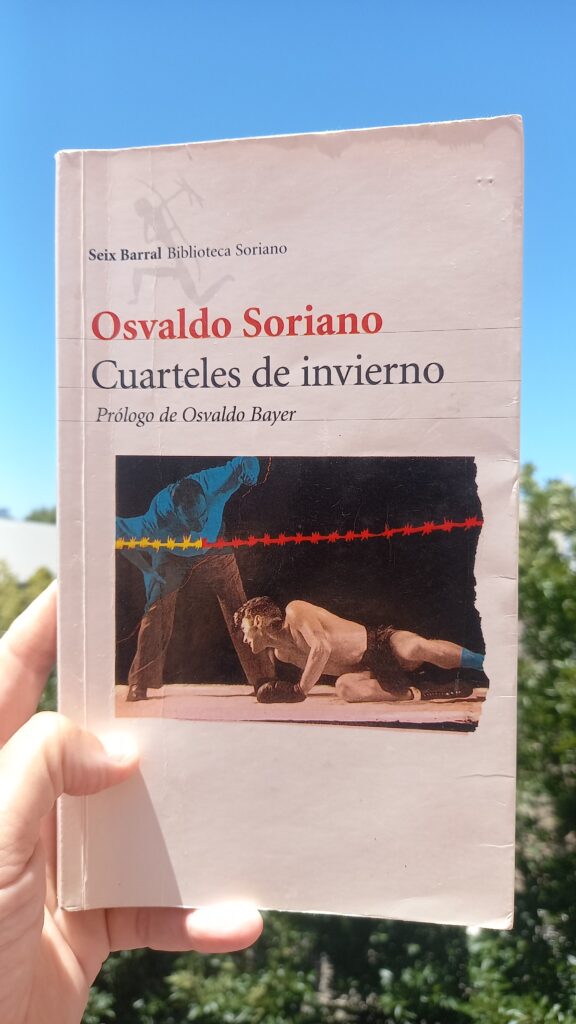

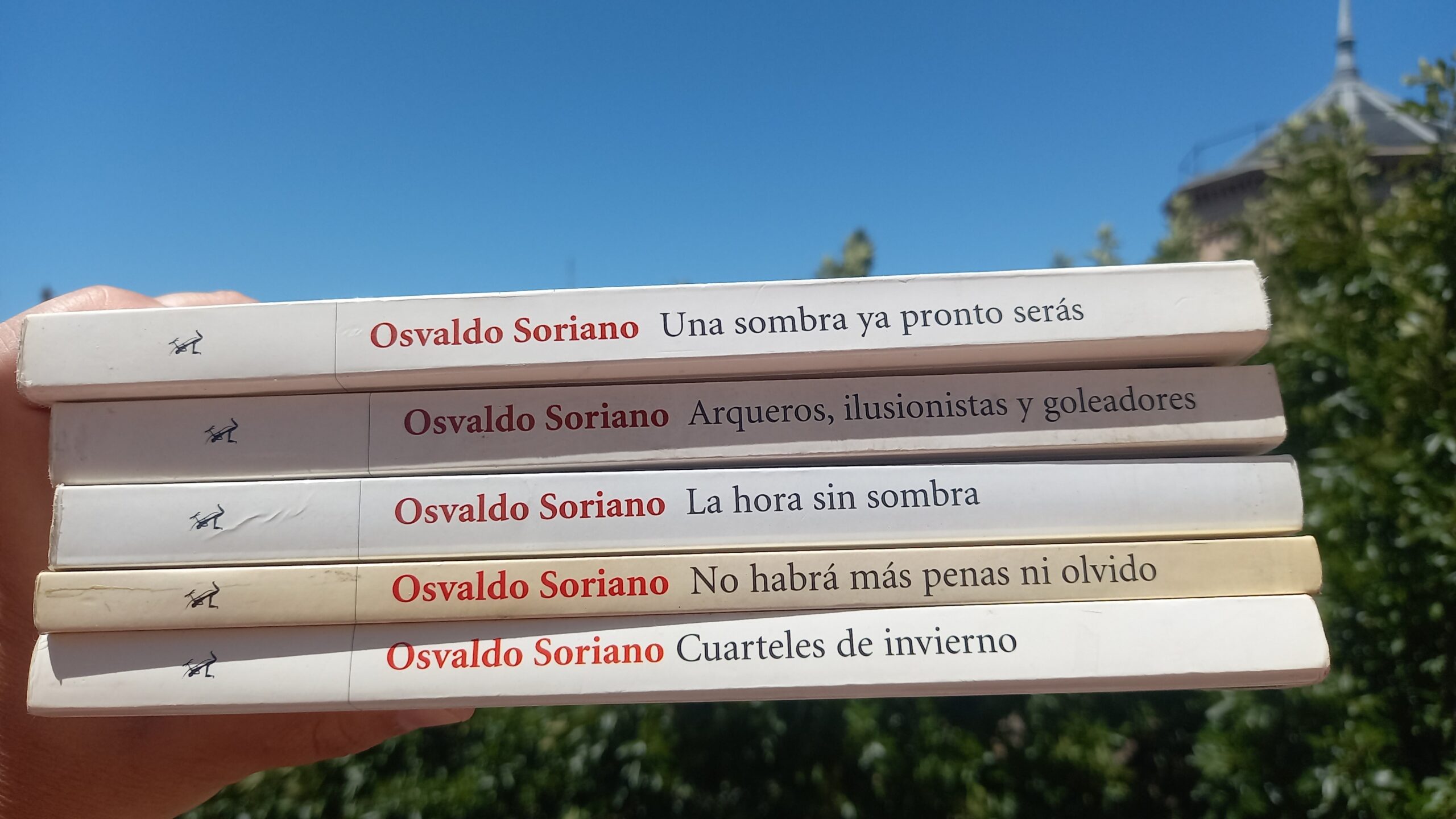

Así entró Soriano a casa, a partir de las contratapas de Página 12, que muchas veces recortábamos y guardábamos porque eran como pequeños tesoros para guardar, y releer. Después, algún tiempo después, entró a mi casa y mi vida con sus novelas. En particular Triste, solitario y final, con No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno. Esas historias de personajes invadidos por la nostalgia, un poco perdedores, donde nada salía como lo habían planeado y la realidad de ellos podía ser la de cualquiera de nosotros, o un poco peor. Todo esto narrado con un sentido del humor sutil y, a la vez, delirante.

Año 1, Número 1: esta nota de Soriano, llamada “Alfonsín, con el alma en la cara”, fue la primera contratapa de Página/12, publicada en su primer número, el 26 de mayo de 1987

- ¿Con qué cara se va a presentar ahora Alfonsín delante de Julio Sanguinetti y José Sarney? Si se observan con atención las fotografías tomadas al Presidente desde la rebelión de Campo de Mayo, es posible ver en su rostro la preocupación pero también el dolor, el cansancio y la sorpresa de casi todos los argentinos. No aparecen, en cambio, la sonrisa ni el miedo.

Hay días terribles que se quedan incrustados para siempre alrededor de los ojos. Miguel Martelotti, jefe de fotógrafos de Página/12, que cuenta más de mil retratos del jefe del Estado, observa que “los ojos y las manos del Presidente lo dicen todo”. A través de la cámara aparece, por un instante, el alma herida de Raúl Alfonsín. En sus pupilas marrones se reflejan, también, los horrorosos fantasmas del pasado, las pesadillas de una sociedad que se regodea en el fracaso y el odio.

Este rostro ajado, ¿contiene todavía las esperanzas de los argentinos que lo votaron en 1983? No parece. Más bien se ven las huellas profundas de la decepción, de la bronca contenida, del desafío de un futuro incierto. Es la cara de un hombre colérico que asimila los golpes y los cuenta para devolverlos uno por uno. Un boxeador vapuleado que busca tomar aire en su rincón. Alguien que, en el centro del ring, enceguecido por los aplausos de los suyos, se encontró con un gancho traicionero y no sabe muy bien si ahora –a 900 días de finalizar el combate–, va ganando por puntos o está al borde del nocaut.

A mediados de mes, en la portada del semanario El Periodista, Alfonsín daba pena. Pero la foto (tomada por Adriana Lestido en el Hospital Fiorito) estaba retocada y fuera de contexto. El ojo en compota y la cara sombreada sugerían la comprensible impotencia de los admiradores de Alfonsín ante la defección de Semana Santa. Pero la caricatura estaba lejos de pintar el estado de ánimo del Presidente: quienes lo conocen bien dicen que acepta sus derrotas con serenidad, capitula con estruendo y espera el momento de la revancha con la paciencia de un gato de albañal.

Por eso no hay nada que le quite el sueño. Como le dijo al campeón Santos Benigno Laciar, “estoy intentando la forma de dormir parado. Me duermo no bien me siento”. Eso se nota en las fotos de discursos ajenos: el Presidente se lleva una mano a la cara y simula escuchar, aunque en realidad está pensando en otra cosa. Tal vez recuerda la cabeza rapada del oficial fundamentalista Aldo Rico, a quien no olvidará jamás. O aquel asunto de la bella capital en la Patagonia, que iba a cambiar la vida de tantos argentinos.

Cuando puede dormir cinco o seis horas seguidas se lo ve casi rozagante. Desaparecen las ojeras y la mirada es más brillante y atenta. El bigote le da un toque de fiereza cuando acorrala a sus diputados y senadores y les exige que apuren el mal trago de la obediencia debida. Allí, dicen, la mirada es profunda y su rostro se vuelve apenas el contorno de ese misterio inquietante que es la razón de Estado.

En las fotos de ceremonias aparece como ausente: los puños crispados y los párpados cerrados para la misa; la sonrisa insinuada mientras besa a un niño en Entre Ríos; un brazo relajado para mirar el Rolex durante las visitas de los embajadores.

Se lo ve más flaco aunque ha dejado el cigarrillo y las comilonas. A veces, por las noches, se permite un vaso de vino y eso le levanta el ánimo si la jornada ha sido muy deprimente. Ya no tiene tiempo para leer y ningún diario lo deja conforme. Hoy no se le ocurriría citar a Jean-Paul Sartre como lo hacía en el primer año de gobierno cuando cargaba con su pasado de outsider rebelde.

Los astrólogos que han estudiado bien a Piscis aseguran que terminará el mandato constitucional en 1989 y que no será reelegido. No pueden decir, en cambio, si entrará en la historia con la arrogancia de Yrigoyen y Perón o con la modestia de Alvear y Arturo Illia. Los que lo quieren mal lo imaginan ir a paso sinuoso, como el patético doctor Frondizi.

Si se observan con detenimiento las fotos de archivo, hay que convenir que en la cara de Alfonsín hay algo de noble. Un indefinible aire discepoliano y trágico que afloró durante el discurso del miércoles 13, cuando su lengua trastrabilló 17 veces al admitir que no le gustaba perdonar a los verdugos, pero tenía que hacerlo.

“El límite de esta democracia es el terror”, ha dicho en estos días el filósofo León Rozitchner, y eso está pintado en el rostro de Alfonsín. No un miedo propio, sino el terror de las bayonetas que acechan a la vera del camino. Un sendero cada vez más estrecho y escarpado que puede llevar a la convivencia forzada o a la guerra civil, ese infierno innombrable, pero tan cercano.

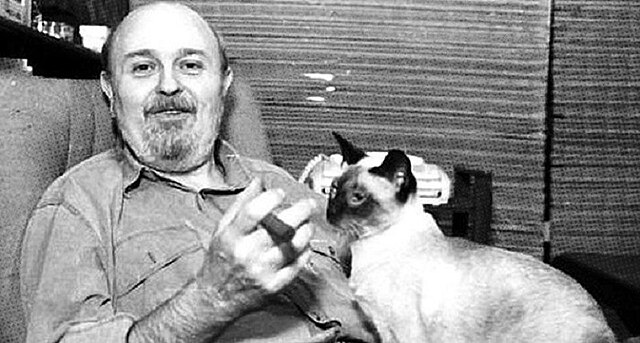

Soriano fue eso, es eso: el autor de libros que se leían de un tirón, el autor que me lleva a Colonia Vela, el autor de las contratapas que criticaban a los gobiernos militares, que analizaban a Alfonsín y la hecatombe del gobierno de Menem y la realidad neoliberal en la que nos hundimos en los 90. El autor fanático de San Lorenzo, Chandler, Hammett, Maradona y Gardel. El autor al que su gato le confirmaba si el texto que había escrito la noche anterior era bueno o no. El autor que hacía que sus novelas todo el tiempo dialoguen con la política y la conflictiva social. El autor que ponderó el fútbol como cultura y que le dio varias polémicas al mercado en pleno neoliberalismo menemista. El que se había tenido que exiliar y el que, también, había entrevistado a Cortázar y a Quino.

Para mí, porque no, Soriano fue mi Roberto Arlt contemporáneo, con el que fui transitando mi adolescencia y leyéndoselo a mi abuela mientras me cebaba mate.

Guillermo Saccomano, en una nota de Página12 del 2004 dice que Soriano es el continuador lógico de Arlt.

“Lo que no se le perdona a Soriano no es sólo la popularidad que tenía con sus contratapas de Página/12, equiparables a las Aguafuertes porteñas de Arlt, sino que además tenía una idea de la literatura vinculada con la solidaridad y por eso construyó una estética y una ideología de la literatura”

Aproveché la reedición que realizó Seix Barral en 2003 de sus novelas para dejar de hurgar en Parque Rivadavia en busca de algo suyo y mis vacaciones del 2006 y 2007 fueron sumergida en sus historias, que compraba compulsivamente en Fray Mocho, la librería marplatense.

Osvaldo Soriano era (es) todo lo que estaba bien. Mientras lo leía en mi adolescencia no sabía, ni tampoco supuse que a algunos intelectuales y críticos podía caerle tan mal su obra y él mismo.

Me entero un domingo de verano del 2007, el 28 de enero, al abrir el Suplemento Radar. Allí leo un texto de Saccomano en el que habla de Soriano y Arlt.

Hoy pienso si esa relación entre ellos la construí antes de leerlo o después de este artículo. Hoy no lo sé y tampoco importa.

Cada domingo durante todo febrero se editaban algunas páginas como repercusión de lo publicado la semana anterior en el “especial de Soriano” editado a diez años de su muerte. Tanto encono de algunos en atacarlo, me parecía casi un despropósito.

Muchos recuerdos personales vienen a mí acompañados de la figura de Soriano. Lo pienso algunos días más, me pienso en relación a él, en esa construcción de vínculo que habíamos establecido. Recordé el living de la casa de mi madre, ese departamento que alquilaba por el barrio de Caballito, límite con Almagro, la mesa de vidrio en que leìamos el diario mientras tomábamos mate con mi abuela, el marco de la puerta de la cocina en el que me apoyaba para leerle algún fragmento de la contratapa en pleno menemismo. Las mañanas de mar en las que no cebaba el mate ni hablaba con nadie porque leía sus novelas y cada tanto interrumpía mi propio silencio para compartir alguna frase en voz alta porque me parecía genial o hermosa.

Inmersa en los recuerdos, en este enero del 2024, a diecisiete años de ese suplemento de Radar, en otras vacaciones, en otro verano, en otro destino y en otro soporte, vuelvo a las notas y los textos de ese “especial sobre Soriano”.

Me pierdo en ellos, vuelven a generarme la ternura, el enojo y a elegirlo como autor más allá de su obra.

Marco algunos fragmentos de algunas notas.

Señalo párrafos que más que hablar de Soriano (o de Giardinelli, Di Paola o Saccomanno) hablan un poco de mì, de mi historia con el Gordo, como lo llamaban sus amigos y compañeros.

La polémica que se arma a partir de la figura y la literatura de Soriano no tiene desperdicio. Sarlo y Bayer; sus citas a Saítta y Viñas. Las palabras o referencias a Piglia y Saer. También Feinmann, que en la presentación de la reedición de Seix Barral opinó que la Academia, durante los 80 se enfrentó a Osvaldo porque en esos años se ensalzó el lenguaje como elemento esencial y fundante de la literatura, dejando de lado las novelas narrativas. Se glorificó el giro lingüístico de Derrida y la Academía que ya no había que narrar, la primacía la tiene el lenguaje. Y Soriano narra. Narra lo que está ahí, en el aire, lo que respiramos todos. Narra política. Narra fútbol. Narra calle. Narra la vida.

Vuelvo a Buenos Aires y busco sus novelas en mi biblioteca. Registro que tengo varios libros prestados. Me apeno. No los reclamé jamás. Apunto cuáles no tengo en casa y hago un importante ejercicio memorístico para saber a quién reclamárselos. Puede ser a cualquiera… Tuve una época en la que iba casi “evangelizando” con Soriano.

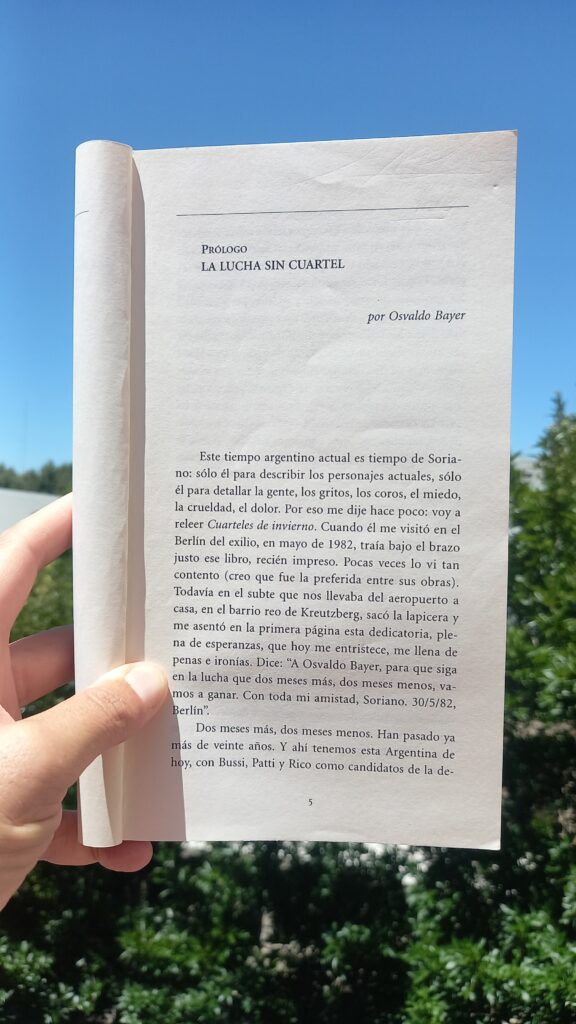

Tomo uno nuevamente. Creo que es el que más veces leí. Por ansiedad, intento saltear el prólogo, pero las palabras de Bayer, quien lo escribe, son imposibles de evitar.

“Este tiempo argentino actual es tiempo de Soriano: solo él para describir los personajes actuales, solo él para detallar la gente, los gritos, los coros, el miedo, la crueldad, el dolor. Por eso me dije hace poco: voy a releer Cuarteles de invierno. Cuando él me visitó en el Berlín del exilio, en mayo de 1982, traía bajo el brazo justo ese libro recién impreso. Pocas veces lo vi tan contento (creo que fue la preferida de sus obras). Todavía en el subte que nos llevaba del aeropuerto a casa, en el barrio reo de Kreutzberg, sacó la lapicera y me asentó en la primera página esta dedicatoria, plena de esperanza, que hoy me entristece, me llena de penas e ironías. Dice ‘A Osvaldo Bayer, para que siga en la lucha que dos meses más, dos meses menos, vamos a ganar. Con toda mi amistad. Soriano. 30/5/82, Berlìn’.

Dos meses más, dos meses menos. Han pasado ya más de veinte años. Y ahí tenemos esta Argentina de hoy, con Bussi, Patti y Rico como candidatos de la democracia de niños de estómago vacío y mirada asustada.”

Osvaldo Soriano con Juan Rulfo y Osvaldo Bayer en Frankfurt – 1976.

Y me pierdo en él y sigo leyèndolo con referencias a Rodríguez Saá, a Duhalde, al 19 y 20 de diciembre, a la Plaza de Mayo, a la Masacre de Avellaneda, a Cutral-Có, a Gatica, López Rega y más…

¿Qué escribiría hoy Soriano? ¿Cuál sería su contratapa de estas semanas?…

Y así, en dos sentadas, volví a leer Cuarteles de invierno.

“Los hombres que esperaban en la estación tenían cara de aburridos. El que parecía ser el jefe llevaba un traje negro brilloso y tenía un pucho en los labios. El otro, un gordo de mameluco azul, agitaba una lámpara desfalleciente en dirección al maquinista. Levanté la valija y avancé por el pasillo. El coche estaba casi vacío y la gente dormía a pata suelta. Salté al adén y miré alrededor.

Del vagón de primera bajó un tipo que andaría por los dos metros y los cien kilos: se quedó un rato mirando para todas partes, como si esperara que alguien le pusiera un ramo de flores en las manos. El hombre de negro se me acercó y me saludó con una sonrisa.

—Usted es Morales —dijo sin sacarse el pucho de los labios.

Le devolví la sonrisa.

—No, yo soy Galván —me tendió la mano—. Carranza, jefe de estación. ¿A qué pensión va?

Iba a preguntarle cuál me recomendaba cuando vi a los soldados. El más alto me apuntaba sin mucha convicción; el otro, un morocho que tenía el casco metido hasta las orejas, se quedó más atrás, casi en la oscuridad. El suboficial llevaba uno de esos bigotes que ellos se dejan para asustar a los colimbas.

—Documentos —me dijo.”

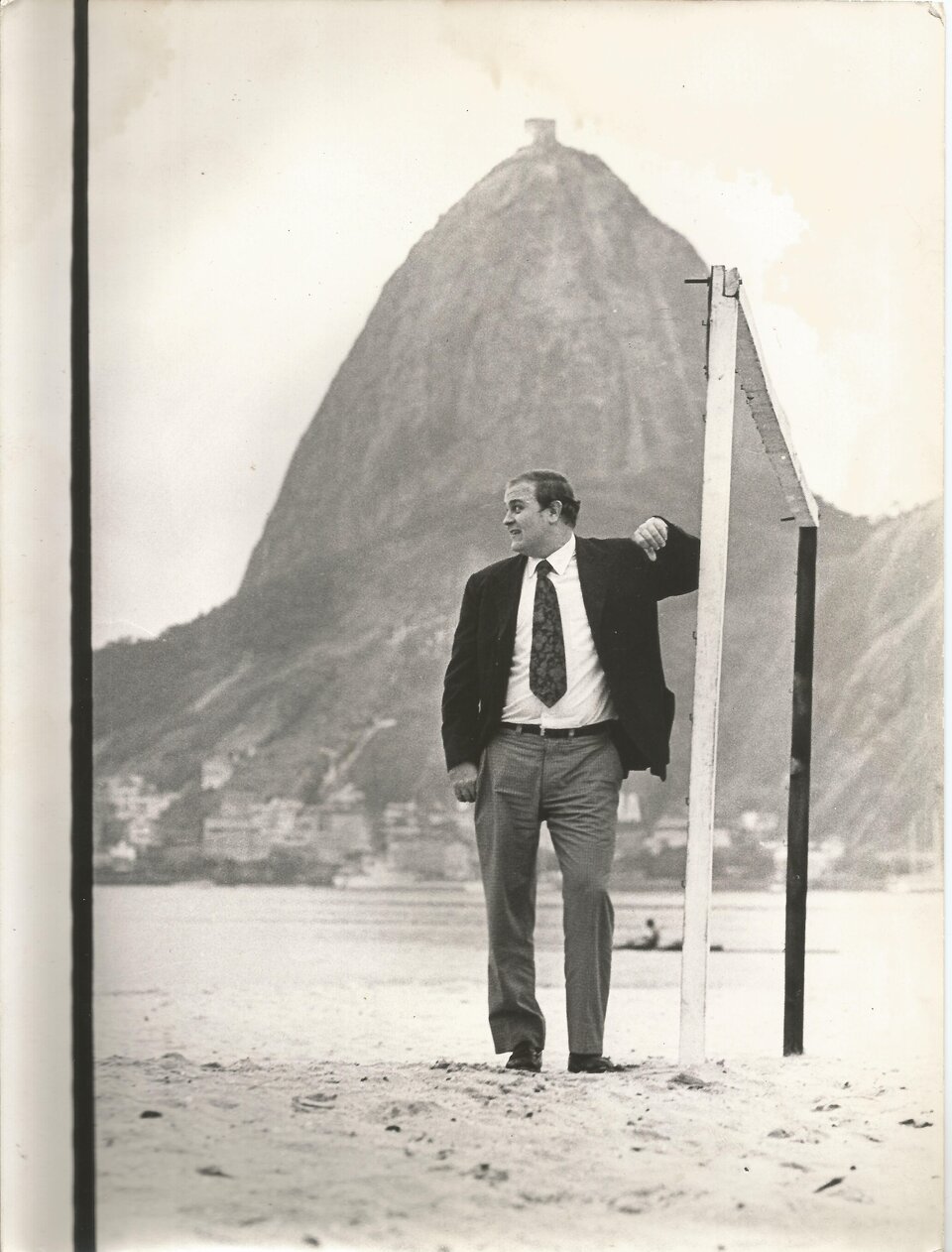

Osvaldo Soriano en Barcelona, a comienzos de los 80, retratado por Carlos Bosch – Archivo Carlos Bosch. Fototeca ARGRA .

A 27 años de su muerte no tengo anécdotas personales con él, sí a partir de él, para compartir. No tengo grandes reflexiones y tampoco creo que amerite, hoy, un análisis literario o crítico de sus novelas.

Àngel Berlanga editó el año pasado Soriano: una historia, una biografía que le llevó más de diez años de investigación, viajes, notas. Aunque nada para conocerlo bien como leer sus novelas.